投稿:2020-09-26

| 更新:2021-01-10

✎

2020年秋のダイコンの栽培記録です。

種まきから収穫までを記録します。

家庭菜園やプランター菜園でのダイコン栽培の参考になれば幸いです。

今回使用するダイコン品種はこちら↓

おすすめダイコン品種はこちらから↓

🔗ダイコン栽培 おすすめ品種10選についてはこちらから

前回のダイコン栽培はこちらから↓

🔗ダイコン 『耐病総太り』 栽培記録 2019秋

🔗写真でわかりやすい!ダイコン栽培記録 【種まき・間引き・収穫】 2018版

ダイコン栽培 基本情報

ダイコン栽培 基本情報《発芽適温(地温)》 25℃前後

《生育適温》 20℃前後

《発芽日数》 3~5日

《間引き》 1回目子葉の頃、2回目本葉2~3枚の頃、3回目5~6枚頃に1本立ち

《収穫時期》 栽培日数約65~85日

《タネの寿命》 大根の種の寿命は約3年です。保存状態が良ければ翌年は使えるレベルといえそうです。

他の作物の寿命についてはこちらから↓

種まきは4つの条件を揃えれば芽が出る!🔗発芽を成功させる方法とコツ

野菜が寒くなると甘みを増す仕組み

野菜が寒くなると甘みを増す仕組み 野菜は凍りつくような寒さでもなかなか凍ることはありません。これは野菜が凍らないように寒さ対策をしているからです。

そもそも凍るのは水分なんですが、水に糖分やビタミンなどが含まれていればいるほど凍りにくくなるのです。

だから寒くなると野菜は凍らないように一生懸命糖分やビタミンを作り出すのです。

これが野菜が寒くなると甘みを増す仕組みです。

成長はとてもゆっくりですが、光合成でつくられた栄養分をじわじわと甘みに変えているのですね。

2020年9月26日 栽培日数0日 種まき

2020年9月26日 栽培日数0日 種まき・ダイコンは根菜類です。根がまっすぐに伸びるように深くまで良く耕し空気をたっぷり含んだ土にしておきましょう。

・もみ殻米ぬかボカシを土とよく混ぜ、高さ10㎝の畝を作ります。

・株間25~30㎝でタネをまきます。畑が狭いので株間がとれなくて密になってしまいますが、風通しに気をつけて栽培管理していきます。

・ビンの底などを利用して深さ1㎝の植え穴を開けます。3~5粒の種をまきます。

・メネデール水溶液をタネに直接かかるように噴霧します。

・発芽には、温度、水分、酸素が不可欠です。通気の良い少し粗目の用土を使って1㎝覆土します。

・順調にいけば3~5日で発芽する予定です。

2020年10月1日 栽培日数5日 発芽

2020年10月1日 栽培日数5日 発芽・発芽しました。が、発芽率が良くないです。種まき翌日の気温が高かったためか、土表面が乾いてタネまで乾いてしまったか。

・週末まで待って芽が出ないところには、もう一度種まきします。

・ダイコンはアブラナ科で葉は虫の大好物です。防虫ネットをトンネルして害を未然に防ぎます。

2020年10月12日 栽培日数16日 間引き

2020年10月12日 栽培日数16日 間引き・まき直しした箇所からも芽が出て無事10か所埋まりました。

・本葉2~3枚になったので間引いて1か所2苗とします。

・トンネルの中にバッタがいたことに気づかず、かなり食害されてしまいました。

・もう一回り大きくなったら1本立ちにします。

2020年10月25日 栽培日数29日 1本立ち

2020年10月25日 栽培日数29日 1本立ち・本葉多数になりずいぶん大きくなりましたので1本立ちにしました。

・ビニールマルチは空気を通さないので、稲わらのように使える『ワラサラバー』を敷きました。

メリットは…泥はね対策、雑草対策、防虫効果、保湿効果、保温効果などがあげられます。

2020年11月10日 栽培日数45日 バッタ

2020年11月10日 栽培日数45日 バッタ・バッタが侵入しました。種まき以来防虫ネットでトンネルしていましたが、どこのすき間から入り込んだのでしょう『オンブバッタ』が夫婦で侵入し葉を食害していました。

・既に葉数も増え、そろそろ防虫ネットも外そうかなと思っていたところだったのでスルーします。

2020年11月17日 栽培日数52日

2020年11月17日 栽培日数52日 ・ダイコンの実が盛り上がってきました。まだ3~4cm程ですが。これからどんどん肥大していきますよー。

2020年11月24日 栽培日数59日 アブラムシ

2020年11月24日 栽培日数59日 アブラムシ・葉数も増え、防虫ネットのトンネルも外し、すくすくと元気に育っていると思いきや、いつのまにやら葉裏にアブラムシがビッシリ!防虫ネットを通り抜けて大繁殖していたようです。トンネルをしていると毎日観察しているとはいえ、葉裏までめくってみることは面倒なので怠っていました。

・株間を広くとっていなかったので、空気の淀みが出て大量発生してしまったのでしょう。欲張らないで密集しない風の通る株間で育てるのがやはり大事ですね。

・発生初期であればオーガニックの『アーリーセーフ』を散布するのですが、ここまで大量発生しているので『マラソン』を散布して確実に退治します。

2020年12月6日 栽培日数71日

2020年12月6日 栽培日数71日 ・太さ約6㎝になりました。栽培日数70日を過ぎていますのでそろそろ収穫の時期です。ほとんど自己消費ですから、初期は収穫を早めにして後々の収穫遅れを防ぎます。

2020年12月13日 栽培日数78日 初収穫

2020年12月13日 栽培日数78日 初収穫・少し小さめですが、初収穫しました。ほぼ真っすぐに伸びた良い形のダイコンが採れました。住宅の庭の畑ですから深さは稼げませんが、毎作ごとに土をしっかり掘り起こして耕しているからこその成果だと思います。

・これがまだ一本目。この冬はもうダイコン買わずに済みそうです~

2020年12月18日 栽培日数83日

2020年12月18日 栽培日数83日 ・太さ7センチのダイコンを収穫できました。一応目標達成とします。

2021年1月10日 栽培日数106日 撤収

2021年1月10日 栽培日数106日 撤収・最後の収穫となりました。寒さが急に早まった途端に成長が進まなくなり太さが足りませんが…

・今シーズンは水たまりに氷がはり、例年より寒かったような気がします。雨量も少なく作物にとって過酷な気候だったのかもしれません。

おすすめのアイテムを紹介します。

私は天気の良い早朝に葉面散布して光合成を促進させています。

実も葉もひと回り大きくなるような気がしています。是非お試しください。

🔗玄米アミノ酸酵素液について

温暖化と家庭菜園

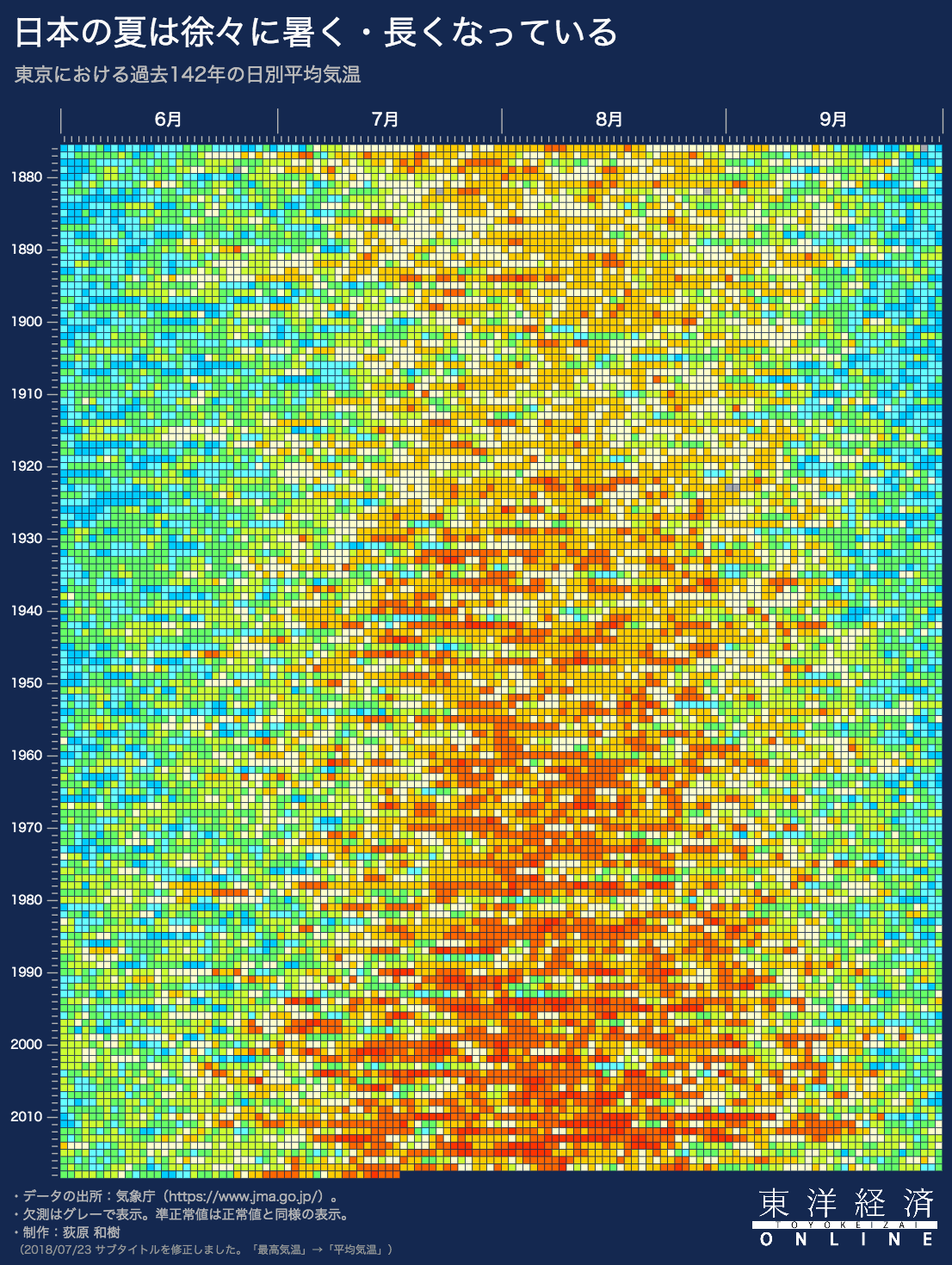

温暖化と家庭菜園野菜は、日光が大好きです。特に夏野菜は日光と温度を要求しますが、昨今の猛暑、酷暑の中では気温の上がり過ぎにより、元気がなくなり成長が弱まったり、病害虫が多発したりします。日光は好きでも異常な暑さは好きではないようです。

地球温暖化が原因とされるこの暑さですが、下記写真資料にある通り1960年代から暑さが顕著になりはじめています。植物の進化はもっともっと長いスパンですから、温暖化のスピードに植物の進化が追い付いていないというのが現状のようです。

将来、人間にとっても植物にとっても過ごしやすい夏に戻ってくれるのが一番良いのですけど、どうなることやら。現状ではこの暑さにも負けない品種の改良を待つしかないのでしょう。

日本の夏は徐々に暑く、長くなっている (東洋経済ONLINEより)

人気記事

人気記事これであなたも菜園家‼

是非読んでいただきたい人気の記事です。

🔗日陰だって大丈夫‼︎家庭菜園やベランダ菜園の日陰でも育てられる野菜

🔗種まきや植え付けにメネデール 家庭菜園で効果のある使い方

🔗翌シーズンも芽が出る出る!残ったタネの劣化を防ぐ保存方法

🔗種まきは4つの条件を揃えれば芽が出る!発芽を成功させる方法とコツ

🔗家の庭を野菜畑に!まる1日で野菜の作れる家庭菜園にする

🔗酸性土壌が危険な本当の理由と仕組みについてはこちらから

🔗オーガニックは地球を救う‼有機栽培・オーガニックの本当の意味についてはこちらから

🔗有機質肥料が根に吸収されるまでの微生物の働きについてはこちらから

🔗プランター栽培 おすすめ培養土5選についてはこちらから

🔗乳酸菌で土づくりについてはこちらから

🔗良い堆肥 悪い堆肥についてはこちらから

参考文献

参考文献いつも参考にしている家庭菜園の教科書です。

よかったら読んでみてください。

▷▷やさい畑を見てみる

posted with カエレバ

▷▷野菜だよりを見てみる

posted with カエレバ

▷▷現代農業を見てみる

posted with カエレバ

最後まで読んでいただきありがとうございます。ポチッとおしてもらえると嬉しいです

↓↓↓

|

スポンサーサイト

スポンサーリンク

Last Modified : 2021-01-10

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16932b3c.6bf43547.16932b3d.47193f1a/?me_id=1251188&item_id=10000609&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyonezawa%2Fcabinet%2Ffuyujiman.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d240749.f0f6828c.1d24074a.a2c01d6f/?me_id=1358201&item_id=10089826&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Firisplaza-r%2Fcabinet%2Fottmb11%2Fg889810.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d6dc2d0.f8236933.1d6dc2d1.65792d92/?me_id=1237675&item_id=10016846&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fagriz-fujiwaranouki%2Fcabinet%2Fpic%2Fimg99%2Fssi-wrsrb1x10.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16291a71.34cc3550.16291a72.5b5b372a/?me_id=1275946&item_id=10000005&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-hanas2%2Fcabinet%2Fsc-engei%2F4975292601647.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16291a71.34cc3550.16291a72.5b5b372a/?me_id=1275946&item_id=10000588&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-hanas2%2Fcabinet%2Fsc-engei%2F4975292030522.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)