投稿:2018-10-17

| 更新:2019-11-27

✎

『苗半作』といわれるように野菜作りにおいて育苗期間はとても重要な期間です。

元気に育った苗は、その後の成長も良く豊作の可能性が高くなります。

特に『タネを発芽させること』は誰もが失敗の経験がある難しい作業です。

タネは、一定の条件が満たされないと芽を出しません。しかし条件がそろえば簡単に芽を出してくれるものです。

今回は家庭菜園、ベランダ菜園でタネを上手に発芽させるため知っておかなければならないことを紹介します。

タネには寿命がある

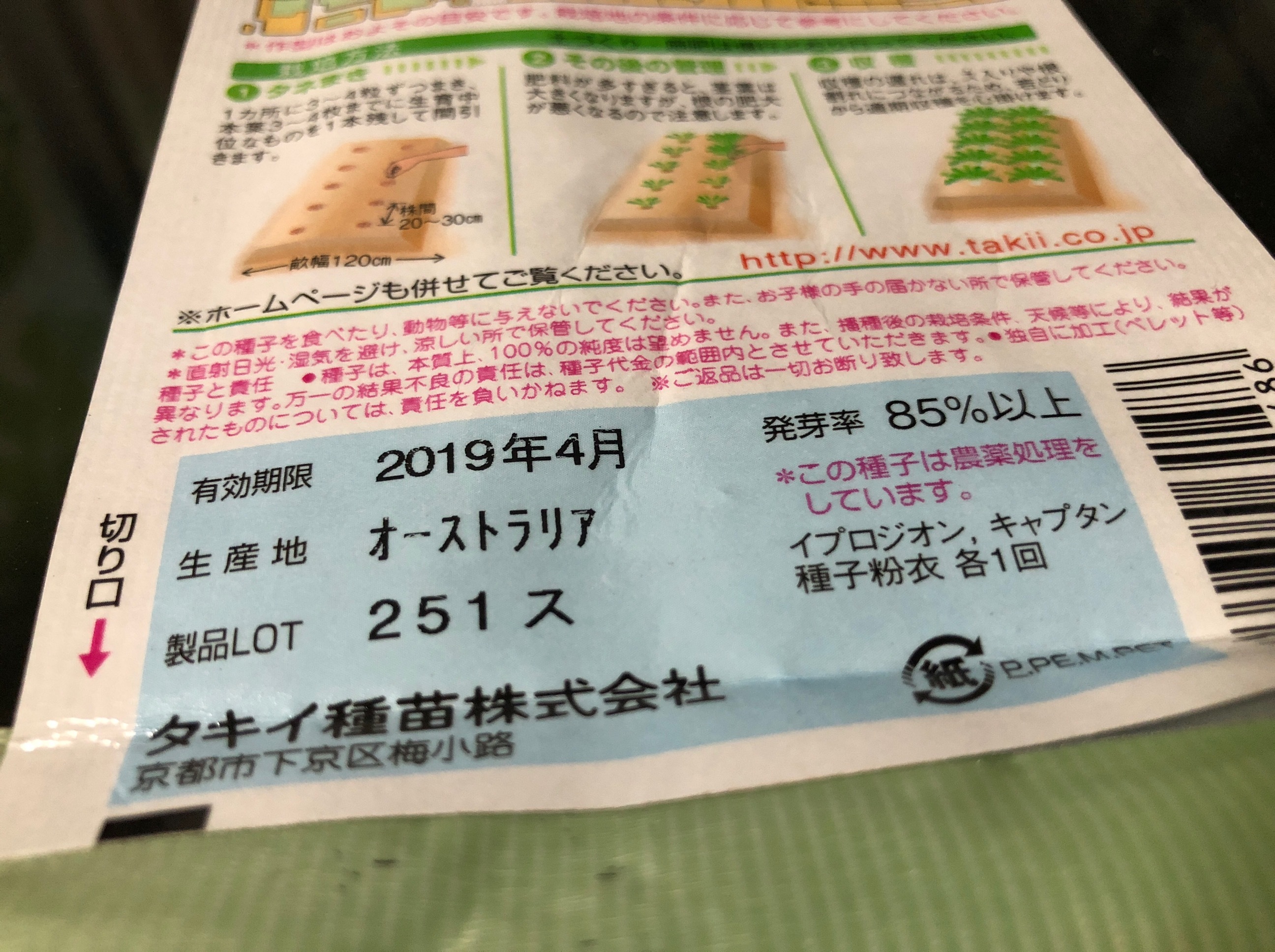

買ったタネの袋には◯◯年◯月、発芽率◯%というように有効期限(通常1年間)があります。タネは水分を与えられるなど発芽環境が整うまでは、最小限の生命維持活動で生き、待機を続けます。

しかしやがて持っているエネルギーをすべて使ってしまうと発芽することができなくなってしまいます。

すなわちタネには寿命があり『◯◯年◯月を過ぎたタネはエネルギーを消耗してしまっている可能性があるから、明記の発芽率は保証できませんよ!』ということになります。

このようにタネには寿命があることがわかりましたが、作物によって長寿命のタネもあれば、短命なタネもあります。そして保存状態が悪い(高温多湿)場合は寿命がさらに短くなります。

高温多湿の保存を避け、なるべく期間内の使用をすることで、上手に発芽にもってくることができます。

好光性種子と嫌光性種子で土に埋める深さを調整

発芽をするときに光を必要とする種子を好光性種子、その反対で光があると発芽が抑制されてしまう種子を嫌光性種子といいます。また、光の影響を受けない種子もあります。

好光性種子の場合はなるべく薄く、5㎜から1㎝くらいに覆土すると良いといわれます。タネの頭が見えているくらいがちょうどよいというタネもあるようです。

嫌光性種子の場合は1㎝から3㎝くらいの覆土が良いといわれています。

ちょっと考えてみると、表土が乾きやすい好光性種子は、乾燥で発芽しない可能性が高くなります。

一方、地中深く覆土した嫌光性種子は、乾燥する危険も少なく、水分、温度、酸素が適度にあり安定して発芽できる可能性があります。しかし3㎝の道のりを芽が進んで発芽するには大きなエネルギーが必要になってきます。だから嫌光性種子は一般的に大きくて栄養分の多いタネになったのでしょう。

タネ自身からみると、どっちも一長一短ありで、長い年月をかけて生育場所の気候に都合の良いタネに進化していったのでしょう。

好光性種子にとっては、光が見える距離になるまではエネルギーが持たないから発芽しないぞ!と思うし、嫌光性種子にとっては、光が見えていれば乾燥や、タネが発根の勢いで持ち上がってしまい発芽不良になるから、光の届かない安全な深さになるまでは発芽はしないぞ!と思うのでしょう。

好光性種子は浅く、嫌光性種子は深めにタネをまくことで発芽がうまくいくようになります。

乾かしてもダメ、水をやり過ぎてもダメ

『タネまき後は乾燥させないように気をつけます』という説明をよく見かけます。ところが乾燥させまいと水やりを頻繁に行うと、タネが水に漬かったままの状態になり、発芽するための酸素が不足して発芽不良を起こしてしまいます。

発芽に必要なものは、温度、水分、それと酸素なんです。

乾かしても水をやり過ぎてもうまく発芽は出来ないのです。

理想的な用土といわれる団粒構造の土や、タネまき専用用土などは、水はけと水もちが良いので乾燥を防ぎ且つ最適な水分に保ってくれます。

それでも直射日光のあたる晴れの日などは、表面がすぐ乾いてしまい、浅くまいた種子はダメージを受けます。その場合は、新聞紙や不織布、敷きわらなどを用いて表面の乾燥を防ぐように工夫をします。

発芽適温と生育適温

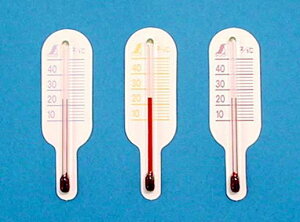

光の影響以上に発芽に影響を及ぼすのが温度です。タネの発芽に適した温度を発芽適温といいます。発芽適温は外気温ではなく地温ですので注意が必要です。

タネの袋の裏面に発芽適温が載っていますから、その範囲内の地温の時期にタネをまくと発芽が上手くいくことになります。

大半の野菜は20〜25℃が発芽適温です。

予定発芽日数で発芽しないのは、発芽適温範囲外であることがよくあります。地温計を使って温度を管理することでタネまき時期を知り、スムーズな発芽へと導くことができます。

▷シンワ 地温計O-3 ミニ3個セット を見てみる

そして発芽後は『生育適温』で管理します。これは外気温のことで、なるべく適温範囲内で栽培できるように資材などを使って管理していきます。

まとめ

タネを上手に発芽させるためには『発芽適温の時期に、有効期限内のタネを用い、そのタネにあった量の覆土をし、温度、水分の管理をしっかり行うこと』だとわかりましたが、その他にも『種の休眠性』や『変温効果』などの要素も発芽に影響するといわれています。

また、同じ野菜でも、早生、中晩生、晩生などのように品種によって栽培条件が少しづつ代わってきますから、一品種ずつ確認作業をして栽培することが大切です。

作物ごとの、『寿命』、『光の影響の有無』、『発芽適温』、『覆土の目安』、『発芽日数』を一覧表にしました。

栽培時の参考になれば幸いです。

| ゆっくり家庭菜園 | |||||

| 作物名 | 寿命 | 好光性 or 嫌光性 | 発芽適温 | 覆土 | 適温での発芽日数 |

| インゲン | 3年 | 好光性 | 23~25℃ | 2㎝ | 7~10日 |

| エダマメ | 3年 | 無 | 25~30℃ | 1~2㎝ | 7~10日 |

| エンドウ | 3年 | 無 | 15~20℃ | 2㎝ | 約5日 |

| オクラ | 5年 | 無 | 25~30℃ | 1㎝ | 3~5日 |

| カブ | 5年 | 好光性 | 20~25℃ | 5㎜~1㎝ | 3~5日 |

| カボチャ | 3~10年 | 嫌光性 | 25~30℃ | 1㎝ | 3~5日 |

| キャベツ | 4年 | 好光性 | 15~25℃ | 5㎜ | 3~5日 |

| キュウリ | 4~10年 | 嫌光性 | 25~30℃ | 5㎜ | 約5日 |

| ゴボウ | 5年 | 好光性 | 20~25℃ | 極薄 | 10~14日 |

| コマツナ | 3年 | 無 | 20~30℃ | 5㎜ | 3~4日 |

| ゴーヤ | 4~5年 | 無 | 25~30℃ | 1㎝ | 10日前後 |

| シュンギク | 2~3年 | 好光性 | 20℃前後 | タネがわずかに見える | 5~7日 |

| スイカ | 4~5年 | 無 | 25~30℃ | 1㎝ | 4日前後 |

| ソラマメ | 4年 | 無 | 20℃前後 | 頭部が見える程度 | 5~7日 オハグロを下に |

| ダイコン | 3年 | 嫌光性 | 25℃前後 | 1㎝ | 2~3日 |

| タマネギ | 1年 | 嫌光性 | 20℃前後 | 薄く | 4~6日 |

| トウモロコシ | 2~10年 | 無 | 25~30℃ | 2~3㎝ | 4~7日 |

| トマト | 4~5年 | 嫌光性 | 20~30℃ | 5㎜ | 3~4日 加温 |

| ナス | 4~5年 | 嫌光性 | 25~30℃ | 5㎜ | 5~7日 加温 |

| ニラ | 1年 | 嫌光性 | 20℃前後 | 5㎜ | 10~14日 |

| ニンジン | 1年 | 好光性 | 15~25℃ | 5㎜ | 5~10日 |

| ネギ | 1年 | 嫌光性 | 20℃前後 | 3~5㎜ | 6~8日 |

| ハクサイ | 3年 | 無 | 20~25℃ | 5㎜ | 2~3日 |

| ピーマン シシトウ | 4~5年 | 嫌光性 | 25~30℃ | 5㎜ | 5~7日 |

| ブロッコリー | 4~5年 | 好光性 | 20~25℃ | 5㎜ | 2~3日 |

| ホウレンソウ | 2年 | 無 | 15~20℃ | 1㎝ | 5~7日 |

| ミズナ | 2年 | 無 | 20~30℃ | 5㎜ | 3~4日 |

| ミツバ | 1年 | 好光性 | 20℃前後 | 薄く | 10~14日 |

| メロン | 4~5年 | 嫌光性 | 25~30℃ | 1㎝ | 3~4日 |

| ラッカセイ | 1年 | 無 | 20℃前後 | 2~3㎝ | 5~6日 |

| レタス | 2年 | 好光性 | 20℃前後 | わずかに隠れる | 5~6日 |

人気記事

これであなたも菜園家‼

是非読んでいただきたい人気の記事です。

🔗日陰だって大丈夫‼︎家庭菜園やベランダ菜園の日陰でも育てられる野菜

🔗家の庭を1日で家庭菜園にする

🔗酸性土壌が危険な本当の理由と仕組みについてはこちらから

🔗オーガニックは地球を救う‼有機栽培・オーガニックの本当の意味についてはこちらから

🔗有機質肥料が根に吸収されるまでの微生物の働きについてはこちらから

🔗プランター栽培 おすすめ培養土5選についてはこちらから

🔗乳酸菌で土づくりについてはこちらから

🔗良い堆肥 悪い堆肥についてはこちらから

参考文献

いつも参考にしている家庭菜園の教科書です。

よかったら読んでみてください。

▷▷やさい畑 2018年 10月号

▷▷野菜だより 2018年 11月号

▷▷現代農業 2018年 11月号

最後まで読んでいただきありがとうございます。ポチッとおしてもらえると嬉しいです

↓↓↓

|

▽おすすめ農業資材▽

|  |  |

|  |  |

スポンサーサイト

スポンサーリンク

Last Modified : 2019-11-27